変化に素早く柔軟に、最適解を創り出す “自己進化力”を持つ自治体になる

私たち「行政経営デザインラボ」は、課題が複雑化する行政組織の首長、政策推進者に、行政と企業の組織変革を2軸でコンサルティングした経験を生かし、ハンズオンで寄り添うコンサルティング。 少子高齢化、財政難、災害や感染症など環境変動が激しい中、地域の問題解決と職員の働きがいを両輪で高めつつ、時代に応じた地域の魅力を協創できる自治体の組織開発力を支援します。

What’s New

一覧へService サービス

行政経営デザインラボではコンサルティングやセミナー、講演などさまざまなサービスを用意しています

-

はじめてのご相談なら

職員は皆一生懸命働いているのに、うまく噛み合っていない。いろいろ手を打っているが、疲弊するばかり。そんな組織の状態にお困りなら、まずはご連絡下さい。現状を共有、ふり返りながら隠れた問題の根っこを探索するところからご相談に応じます。

-

首長向け政策企画・推進

コンサルティング首長の政策意志は、うまく行政計画に反映できているか。首長の任期に応じた経営改革の進捗プロセスをデザインし、首長と職員・行政組織、地域が連携・協創する行政経営システムマネジメントを伴走支援します。

-

人事担当・企画推進担当向け コンサルティング

時代の変化に応じた政策を推進するには、常に改善・改革・革新を自律的に生み出していける人材が必要です。組織に風穴を開け、連携して課題を解決していける管理職と次世代リーダー職員を実践学習を通じて育て、増やすしていきます。

-

セミナー

「地域のために役に立ちたい」との志望動機を持って入庁しても、目先の法律事務をこなす手段を目的化した仕事のやり方に陥りがちです。オープンなセミナーでは、今何のため何をすべきかを見出していくそんな公務員のセルフマネジメント力を磨く機会を提供しています。

-

講演依頼

誰一人取り残さない。公務員が持てる力を最大限発揮して、仕事をよりよくできるようになることは、税金をムダにしないことを意味しています。常に時代に応じた新しい仕事の価値を生み出していくためには、ために、階層や部門、組織を越えて連携できるアジャイルな組織づくりが求められています。

講演テーマ

「期待される役所へ~トップダウンとボトムアップを連携して全員参画経営に」「どうすれば役所は変われるのか」「リーダーシップとスポンサーシップ、革新を生み出す組織づくり」など -

公務員のネットワーク、交流会

想定外の危機においてもセイフティネットとなる地域を越えた公務員のネットワークづくりを運営・支援。2000年から「公務員の組織風土改革世話人交流会」、2009年から経営幹部向け「参謀交流会」を開催、2013年から「自治体改善マネジメント研究会」、2020年から「公務員のオフサイトミーティング活用セミナー」を開催。

Voice 支援実績・実践者の声

Consulting コンサルティング

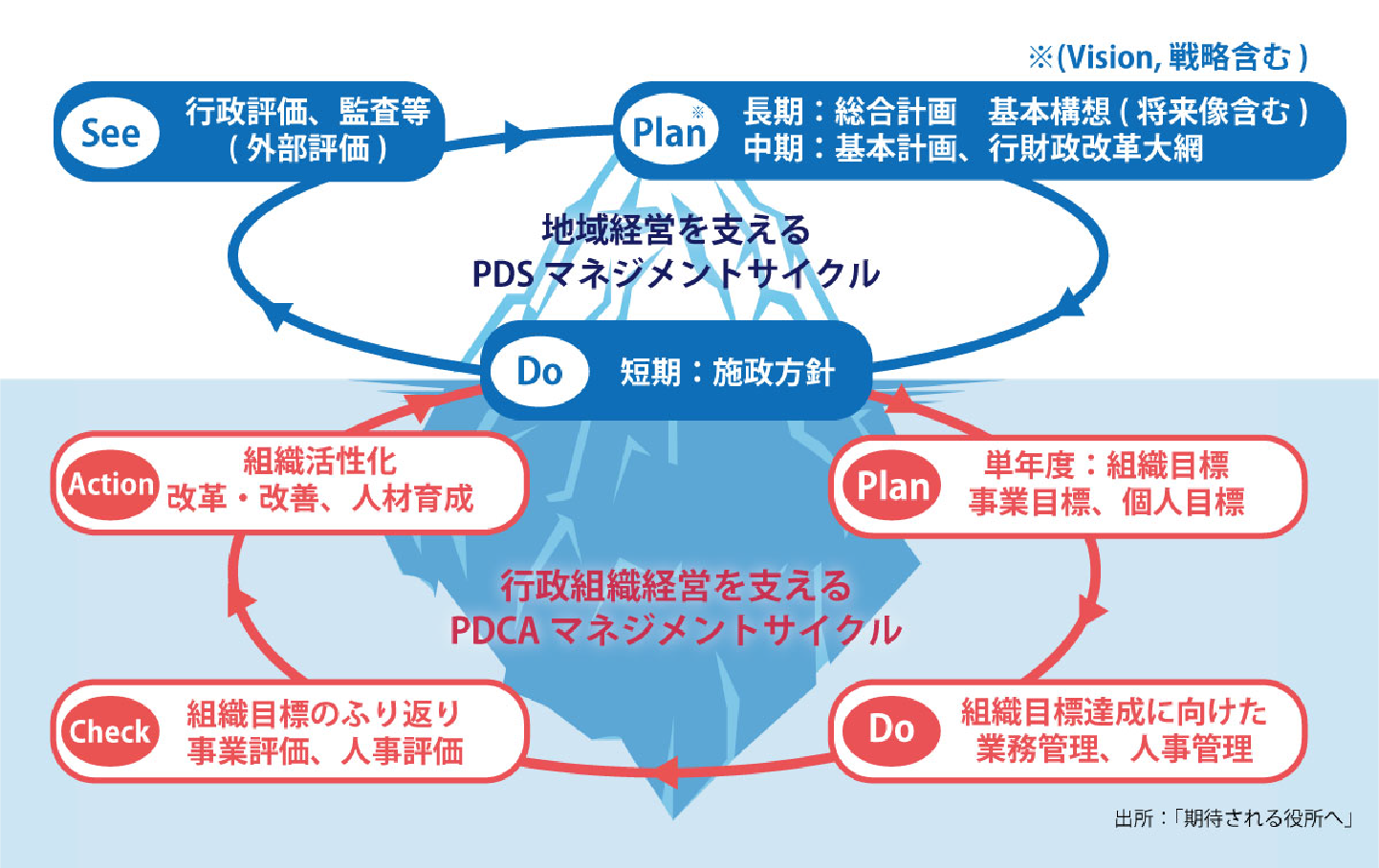

組織と地域のダブルループを統合した「行政経営システム」としてマネジメントする。

私たち「行政経営デザインラボ」は、行政組織が外向きの「地域経営」と内向きの「行政組織経営」をうまく連結しながら

一環した「行政経営システム」として機能できるよう支援します。

政策過程を行政経営システムとしてとらえ直すと、地域全体として総合計画の基本構想にある長期の市の将来像(ビジョン)向けて中期の計画を策定し、年度の結果をもとに計画を見直していく「地域経営を支えるPDSのマネジメントサイクル」と、それを年度の施政方針に落とし込み、年度内に確実に実行に移し、成果を出していく「行政組織経営を支えるPDCAのマネジメントサイクル」から構成されています。

経営システムの問題と課題は、それぞれのマネジメントサイクルに分けてとらえると解決策を導きやすくなります。

Book・Academic Activities 書籍・共同研究・学会発表

組織と地域のダブルループを統合した「行政経営システム」としてマネジメントする。

私たち「行政経営デザインラボ」は、行政組織が外向きの「地域経営」と内向きの「行政組織経営」をうまく連結しながら

一環した「行政経営システム」として機能できるよう支援します。

Column コラム

-

「管理職」への期待と現実のギャップをどうとらえるか

2025.06.26

管理職のみなさんは、日々その職をうまく果たすことができているでしょうか。「何とかうまくやりこなしたい」、 きっとそんな思いを持って日々励んでおられることでしょう。 近年民間企業では、「管理職罰ゲーム化」と言われるほど管理職が抱える課題は多く難易度も増しています。リスキリングやアンラーニングが必要と言われている通り、課題解決の方策を単純に過去に求めることができ難くなっていることが管理職の仕事をなお困難にしているようです。そのため、期待値と現実との狭間で苦しんでおられる管理職が増えています。 このことは行政組織にも、いや、行政組織ではなお切実な状況にあるのかもしれません。理由は、行政組織の中に根付いている「管理職」のとらえ方に起因しているのではないでしょうか。 ここではその中から特徴的な3つのポイントを挙げてみました。 1)管理職は、「執行を管理する人」である 法的事務を多く取り扱い、また、「計画行政」と言われる仕事柄、業務をミスなく、遅延なく、予定どおり進めることが第一である。 そのため管理職は、その執行状況を失敗しないよう管理し、是正する必要があれば監督・指導する役割を担っている。 2)管理職は、非の無い人(自己管理できる人)である 管理職は、「自己管理をきちんと出来る人である」 という昇格要件をクリアしてその職に就いている。そのため、課長級以上は同一の能力指標で括られていたり、能力指標が設定されていても評価はされていない場合がしばしばある。 3)管理職は、部下を育成する立場にあり、育成される必要はない 「人材育成」は、職務を滞りなく果たすために必要な知識やスキルを教育・訓練を通じて習得する目的で行なう。 そのため管理職自身は、昇進時の研修や、新しい時代環境において付加された専門的知識や情報を得るために 特別研修として行なわれることはあったとしても、日々の実践的な 能力やスキルを身に付けるために育成される立場にあるとはみなされていない。 これらは、安定的な環境下で成り立っていた価値観で、年功序列が成り立つ理由ともなっていたものです。しかし、VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の環境下では、これらの価値観が通用せず、新しい価値観で 管理職の役割や仕事のしかた、能力のあり方をとらえ直し、管理職自身の育成を再構築していく必要があるのではないでしょうか。 1)管理職は、「開発する責任者」となる 変化する環境下では、既に定まっている事務や業務であっても、その適否を問い直し、必要に応じて新しい仕事や仕事のやり方を開発し、 変えていく役割が発生する。そこで、管理職が主管する 政策分野や課題に関して職位に応じた開発責任を持つことになる。 ただし、そこでは自ら率先してリーダーシップを 発揮する場合もあれば、適任者を探して任せ、 自らはそれらが進めやすくなるための環境を用意する スポンサーシップを発揮する場合もある。 2)管理職は、足りない資源を調達する人になる これまでの延長線上にない新しい課題の解決には、現有する資源だけでは足りないことが出てくる。常に外にアンテナを張り、足らざるを知ることがその出発点となる。そして、外部の資源(人、モノ、金だけでなく、 新しい情報や新しい関係性、これまでとは異なる文化などを含む)を取り入れて活用する役割を果たしていく必要がある。 それには、既存の組織の部門や階層、組織を越えた ネットワークを日頃から築いておくことが有効となる。 ダイバーシティ&インクルージョンは、 現状を打開してイノベーションを生み出すうえでも重要だ。 3)ありたい姿を描き試行錯誤する共創プロセスで人と組織が育つ 先行き不透明な状況に対応するにあたっては、あらかじめ誰も答えを持ち合わせていない。将来のありたい姿を自分たちで思い描くところから始め、バックキャスティングして 課題を見出すことになる。 どうすればよいかは、まずやってみて、結果をふり返り、失敗を糧に軌道修正していく中で見えてくる。このような共に創り出すプロセスは、人と組織が共に育つ経験学習プロセスとなっている。 これら新しい環境下で担う管理職の役割と果たし方は、それぞれの組織の目的と置かれている状況によって都度異なります。そのため、現場で取り組む「管理職」個々人の努力任せになりがちです。 しかし、その実力は個人の努力だけで容易に高められるものではありません。 なぜなら、これらイレギュラーな変化への対応を通常の 組織内で実現させることは困難だからです。 既定の業務とは別の「オフサイト」で時間を確保し、 通常の職務の範囲を越えて意欲や能力、情報を持つ関係者を集めて 取り組む必要があります。 さらに、より上位の幹部層が、この取組を戦略的に優先する方針を 事前に打ち出しておくことや、共創プロセスから生み出された成果を、 通常の「オンサイト」(公式の計画や仕組み、組織)の業務や役割に 反映させる意思決定をして、事後の定着を図る必要もあるのです。 それゆえ行政組織では、まずはこれまで根付いている 「管理職」に関する価値観をきちんと再定義することと、管理職に 「管理」と「開発」の二刀流を両立させていくコーディネート力を養成することが、 今最も求められている「管理職の育成」課題となっているのだと思います。 特に首長や管理部門においては、このことに早く気づき、 人材育成基本方針にベースとなる考え方を埋め込み、 なるべく早く取り組んでいく必要があるでしょう。 NPO法人自治体改善マネジメント研究会で実施している 「公務員の組織風土改善セミナー」には、そんな管理職たちが 自治体を越えて集まり、この組織マネジメントに役立つ二刀流の コーディネート力を実践学習しています。 今は有志が、自己啓発として自らの時間を割いて参加されていますが、 これが組織の中で当たり前に行なわれ、 組織力の底上げが図られるようになることを願うばかりです。

MORE -

県が実践する地域企業支援の可能性 ー栃木県チーム・イノベーション実践プログラム

2025.05.15

栃木県にてサービス産業の生産性向上のためのプログラムを、数年に渡って担当させていただいている。手前味噌だが成果はなかなかのもので、参加企業の多くが期間中に業績を向上させている。生産性向上のお手本と言える状態になってきた企業もある。栃木県ホームページに「チーム・イノベーション」の事例集が公開されているので、ぜひご覧いただきたい。 このコラムでは、栃木県チーム・イノベーション実践プログラムの起点をつくった人の想いや主管の経営支援課の陰の努力を報告する。皆様が取り組む地域企業支援へのヒントとなれば幸いである。 「県民視点・未来起点」:プログラムを構想した出発点 地域企業の経営の新しい取組を支援するための補助金は言うまでもなく大切。経営革新計画の立案は変化を構想する好機になりうる。 十分には知られていない名品を地域ブランドとして表彰できれば、県内外での認知度向上に役立つ。しかし、これらの施策が、一瞬の盛り上がりをつくるだけなら、県が支援する意味は薄くなる。大切なのは、県民に愛される企業をめざしての持続的な進化・発展の後押しである。 栃木県 経営支援課Aさんは本質的な企業の変革支援を模索していた。5年前のこと、詳細までは覚えていないが、私はお話を伺いながら 「県にこんな職員の方がいるなんて、すばらしい」と驚きにも似た感動があった。Aさんの話はいつも県民視点、未来起点だった。 背景に25年前に就職するときに定めた「私は、栃木県民の未来にどう役立てるのか、絶えず考える」というお父さん譲りの視座と決意がある。 Aさんの仕事は、県庁舎のリニューアルでも、県産品の直売所を新設するときも、県内起業家のための支援プログラムをつくるときも、常に成果は未来の県民を意識したものになる。もちろん、本プログラム「栃木県チーム・イノベーション実践プログラム」も県民の豊かさにつながることが軸である。参加企業の商品・サービスが磨かれた結果、県民の暮らしがより豊かになる。同時に、地域企業で働く人の働きがいも給与も上がる、本質的な変化をねらって、プログラムを構想した。 「9か月間でやる」:挑戦でもあったプログラムの設計 私は、Aさんの想いを次のように受けとめた。 (1)参加企業の瞬間的ではない、持続する変化をつくる。 (2)参加企業10社に栃木県内のDXを含んだイノベーションの流れをリードするコアメンバーになっていただく。 (3)モデル企業をつくり、そこから生きたメソッドを発信する。 (4)これらを9か月間のプログラムで実現する。 我々が通常、支援している企業風土改革プロジェクトで考えると、9か月間は短い。少なくとも一年半はかかるだろうことを約半分の期間で行なおうというのである。依頼元のリクエストを変化のチャンスと捉え構想した。「栃木県チーム・イノベーション実践プログラム」は、支援者である私たちにとってもイノベーションの機会であった。 9か月間での生産性向上と働きがいの同時実現のグランドプロセスは「一品」を探して、伸ばして、広げること。その中で、ぶどうが熟成して、ワインになるように、自社の得意技能を掘り起こして発展的な形態へ、価値の飛躍をめざす。新商品開発がイノベーション、新しいことをやることが生産性アップと主張する人もいる。それらの手法とは異なる、すでに自社にあるもの、既存のものを足場に、顧客に向けて価値を伸ばし、伝えるトライを日常の仕事にしていくことをプログラムの核にしている。 チームで参加する8回の商品・サービスの改良ワークショップと同時に強化したのが、参加企業との現地での作戦会議である。集合する場よりも、現地で行なう作戦会議の回数がより多いことが本プログラムの特徴でもある。臨機応変に、各社の変化をつくりだすことに注力しなければ、「勉強しました」「ためになりました」で終わってしまう。かつての大分県一村一品の成功には 現地に出向くコーディネーターの存在が大きかったと聞いている。我々も同様に現地、現物、現場での取組を大切にしている。 「他社と協働で取り組む」:プログラムのサブエンジン 参加企業同士、全体が大きなチームになるように支援する。県のメンバーと我々、商工団体の指導員の方もチームになるように。いつでも相談にのってもらえる指導員の存在は、プログラム終了後の持続的な変化を支える。県が企画するイベントに企業が参加し、売上や認知度のアップにつなげる。一社では解決しにくいことも、複数社で組んで解決しようとする場面を増やす。 9か月間のアウトプットは、参加企業の商品・サービスの革新だけに留まらない。地域での連携・協力・相談関係の質を高めることにも注力して「栃木県チーム・イノベーション実践プログラム」を展開している。 県民の日イベントへの出店、企業の垣根を越えた協働販売、互いの持ち味を生かしながら売上アップに協力する取組が、徐々に増えていくのも、横で見ていて嬉しい限り。誰でもいつものメンバーといつものように考えていれば、同じことの繰り返しになってしまうものである。 変化の敵はマンネリである。困ったとき、新しいことにトライしようと思うとき、気軽に相談しあえる異業種の方々とのつながりは、見えない財産として効いてくる。地域企業同士のネットワークが、ひとつの商店街のように商売に取り組んでいくこと。栃木県 経営支援課Aさんが意図した持続的な変化を支えるサブエンジンが機能している。 「一社一品」:プログラムのさらなる可能性を切り拓く 現在プログラムは、発起人Aさんから、後任のBさんへ引き継がれた。Bさんはこれまでのプログラム参加企業である 40社を県内企業の生産性向上をリードする基盤と捉えて、新たなアイデアを加えて発展させようとしている。県内企業の生産性アップのためのスローガンを「一社一品」として、さらなる展開を模索しているのだ。生産性と働きがいの向上のための突破口である「一品」、ぶどうをワインのように熟成させてきた「一品」を、各社が持ち、磨いている、そんな状態をねらう。 具体的には、過去参加企業のプログラム期間後の取組もメソッドにまとめて、プログラムに参加していない企業の方々にも伝えるオープンセミナー。年度をまたぐ企業間の連携で、刺激をしあいながら、変化を促すプラットフォームに、県が自らなっていく取組。県のイベントを通じて、各社の「一品」である商品・サービスを県民の方々に伝える場などだ。 県が地域企業の経営支援を行なっていくことの可能性を私は次のように感じている。県内事業者をひとつの商店街として活性化できる支援機関になりえる。損得なしでサポートできる中立性が県民に大きな安心感を与え、公平な判断で県民にとってのいいものにフラグを立て、県全体の商品・サービスレベルを高めることに影響を与えうる。非常に大きな可能性である。 Bさんとの取組はまだまだ道半ばであるが、皆様にいい報告ができるように、栃木県で人々が働くこと、生活をしていくことが、これからの日本の課題解決の一つの モデルになる状態を目指していきたいと強く思う。 昨年度、このプログラムに参加した鹿沼カントリー倶楽部のマネージャーと 若手メンバーの格闘もスコラのコラムでご紹介しています。 ▼コラムの詳細はこちら https://www.scholar.co.jp/column/id=15626 ▼令和6年度栃木県 チームイノベーション実践プログラムはこちら https://www.scholar.co.jp/case/id=15469

MORE -

公務員の組織風土改善成果報告<部署連携・公民連携編>より

2025.04.27

NPO法人自治体改善マネジメント研究会では、政策、施策を推進していくうえで抱えている課題を解決していくために、仕事と人の両面からアプローチする「組織風土改善セミナー」を開催しています。 セミナーは、半年を1クールとしていますが、参加者のほとんどは通年で継続参加し、年度末に実践者の一部メンバーが、成果をオープンに共有する機会を設け、所属する自治体の内外に活動の輪を広げていこうとしています。 今回ご紹介する事例は、発表者4人のうち部署連携・公民連携の課題解決に取り組まれた2人の事例です。 報告会に参加しそびれた方は、NPO法人のHPにて発表部分のみ視聴が可能です。 ▼発表事例の動画はこちら https://jichitai-kaizen.net/news/1216 ▼発表者が報告会に先立ち、事前発信したメッセージが掲載されているコラムはこちら https://gyousei-degn.jp/column/2025/02/post-158.php ▼前回紹介した<職場編>の2事例の概要を掲載したコラムはこちら https://gyousei-degn.jp/column/2025/04/post-159.php 【報告3】 西川 展子 (にしかわ のぶこ) 和歌山県 教育庁生涯学習課長 「教育と福祉の連携~カタリバチャレンジ2022-2024~」 <概要> きっかけは教育長から「教育と福祉、一緒になって子育て世帯を支援できないか?」との問いかけに、「両部局の職員が同じ目的のもと、チームとして一緒に動きたい」との思いを持ち、「両部の間の壁は何だろう?」「将来どういう状態になればいいのだろう?」を 探るためにオフサイトミーティング(対話の場)を取り入れた「カタリバ」をスタートさせた。 <3年間の取組と得られた成果> ・初年度は関係4課参加者8人の仲間づくりに孤軍奮闘し、ジブンガタリ、モヤモヤガタリから生まれる相互理解から教育と福祉のお互いの認識に溝があること、それを改善して「のりしろを重ね合えば可能性が生まれる」連携がありたい姿だとわかり、課題と目的が明確になった。 ・2年目は関係7課参加者約20人になりカタリバ運営を相談できるコアメンバーもできてきた。 参加者の間では「意見を交わす、聞く、聞いてもらうことが楽しい!」と感じ、参加者同士のつながりができはじめた。2つの事業で教育と福祉の接着点を共有でき自発的な動きも出始めたことで具体的な実践のアイデアが描けた。 ・3年目には関係9課参加者約30人に増え、小学校や県立高等学校、市町村役場などで、現場の協力を得て、教職員、福祉関係者、家庭訪問支援員等色々な立場の方々が一緒に事例検討を通して様々な意見を語り合うことができた。 カタリバを通じての取組は、知事も出席する総合教育会議の場で進捗報告でき、取組のスポンサーとなる部局長同士の顔合わせや 打ち合わせも開催したことなどが取組への追い風となっている。 <見どころ> 西川さんの取組は、部局の壁を、互いの「のりしろ」を伸ばし、カタリバでの対話で「重ねていく」ことによって接着点をつくり乗り越えていくものでした。 「カタリバ」という対話の場を設定して、孤軍奮闘の時期もありましたが、迷走も仲間との信頼関係で乗り越えて対話と小さな実践によるプロセスを積み重ね、トライアンドエラーを繰り返しながら教育と福祉の接点を実現したものです「カタリバ」でつながった多くの人の関係性は、今後いろいろな場面で生きてくるものと思います。 【報告4】 溝口 尚也 (みぞくち なおや) 人吉市 復興政策部長 「復興まちづくりの具現化のために~フォーマルとインフォーマルの多重奏的取組~」 <概要> 2020年の豪雨災害からの復興まちづくりを進めるために策定された、復興まちづくり計画、まちなかグランドデザイン推進方針を具現化していく取組で、令和6年度は行動指針となるアクションプランの策定と公民連携でデザイン会議を運営し、令和7年度から社会実験を実施、その後民間投資・活動と連動したハード整備と民間担い手による各種事業をスタートさせていくもの。 そのため、これからのまちづくりのためのビジョンからハード整備への視点を、従来の行政で行っていた「つくる目線」(つくれば使うマスタープラン主義)ではなく、事業や活動を行う「つかう目線」(使われるものをつくる事業性主義)に変えることにした。 <ポイント> 国、県、市、専門家、学識経験者、地元民間事業者が参画するデザイン会議や その下に設ける、市、民間事業者、団体、個人が参画するいくつものタスクフォースは 組織文化の異なる主体の集まりであることから、シームレスな運営には コーディネート機能が必要であり、専門家、民間事業者と、 まちづくりの目的とビジョンを共有し、フラットな関係性で連携していくには 市職員の公民連携への理解を深めマインドチェンジしていく必要も感じたことから、 デザイン会議の前後には本音で話せる環境を整えて、全体調整のための少人数会議をオンラインも活用しながら何度も設定し、タスクフォースでは主たる運営担当の中堅若手職員をコーディネートチームが 支援をした。 <得られた成果> アクションプランの策定、デザイン会議が機能しビジョンに向かうチームになってきたとの評価をいただいたことや一部タスクフォースが動き始めたこと。 タスクフォースの中堅若手職員にリーダーの自覚が出てきたこと。部長同士が経営的な目線を持って部門や立場を超えて連携しあうようになったこと。 民間事業者や専門家が介在することで、かえって庁内他部署とのつながりや連携ができてきたこと。 参加メンバー間に立場を超えて、ひとつのビジョンを元にまちづくりを考え、実行する実感が出てきたこと。 情報発信力のある民間とつながるなど、情報発信のやり方を変えたことなど。 <見どころ> 溝口さんの取組は、災害からの復興まちづくりを「公」と「民」が連携して、まちづくりの担い手となる「民」の目線(つかう目線)で進めようとするものですが、組織文化の違う「公」と「民」がシームレスに繋がるために、要所要所で果たしている実会議やオンラインでのこまめな協議・会議の場と オフサイトミーティングの考え方を取り入れたコーディネートが 重要な役割を果たしていると思います。大きな目標に向けた重要な会議の前後に少人数で、時には1on1で、目的や方向性、ありたい姿を共有し、本音で話せる場の設定を重視するオフサイトミーティングを活用して、役所の文化を抜け出し、「公」と「民」の相互理解を促進して協力関係を 築かれていると思います。 「公務員の組織風土改善セミナー」は、課題、問題を解決したいと 思っている人たちが、組織風土改善のポイントを学び、周りの人たちと共にプロセスの実践を通じて解決を図っていくことを目的としています。 【基礎コース】では、改善に向けた基本的なチェックポイントの理解と 改善への取組の第一歩を踏み出す場づくりをし、 【実践コース】では職場で実際の動きを創り出しながら 継続的な学習を通じて改善力をアップし、課題を解決していきます。 今年度の仕事をスタートするにあたり、仕事の仕方を見直したい、職場のチームワークを良くして組織風土を改善・改革したい、地方創生やDXなど新たな課題にチャレンジしたい、他部署や他機関、 公民の連携・協力関係を築きたいと思われている方は、先ずは本セミナーの基礎コースからご一緒に取り組んでみませんか。 申し込みを開始していますので、ご参加をお待ちしています。 ▼「公務員の組織風土改善セミナー」【2025年度上期 基礎コース】の申し込みはこちら https://peatix.com/event/4320217

MORE